コラム「良い音ってどんな音?」では 「良い音」の考え方についてお話ししました。

そして今回は、音の三要素の一つである「音色」について一緒に考えていこうと思います。

他の楽器と比べて音量ではかなわない部分があるからこそ、フルートにとって「音色」は大きな武器です。

そのわかりやすいお手本をまずはご紹介します。

衝撃を受けたフルートの「音色」の可能性

少し、私の経験談をお話しします。

私はフルートを始めてから大学を卒業するまで、音量や、より良い質の音を求めて練習していました。

もちろん、曲の雰囲気にあわせて音色を変えていたつもりでしたが、留学先で真っ先に取り組むよう言われたのが「音色作り」でした。

手探りの中、とある演奏をYouTubeで見つけたことで、私の中でフルートの音色に対する認識が変わったんです。

それがこちら。

(できればイヤホンで、1分20秒まではぜひとも聴いていただきたい…!)

彼はロンドン・シンフォニー・オーケストラの首席フルート奏者、ギャレス・デイヴィスです。

この動画に出会った時点で私は10年近くフルートを吹いていましたが、「フルートってこんなにいろんな音色が出るのか」と衝撃を受けました。

それと同時に、今までは「自分の音」という一色だけを磨こうとしていたんだなと気づかされました。

この世に同じものはない、たった一つの美しい色を持っていることは素晴らしいことです。

しかし、それで表現できる世界はいかほどでしょうか。

もし絵の具のパレットのように、さまざまな音色を持っていたとしたら、そしてそれらを組み合わせて使えたとしたら。

それに気づいたとき、フルートには無限の可能性があると心から思えたのです。

音量の幅は、音量だけでは決まらない

音量においても、より大きな音やより小さな音を出せるようになれば、出せる音量の幅は広がると思っていました。

でも単純に音量だけを変化させるには、どうしても限度がありますよね。

高音域はいくら音量を小さくしようと思ってもうるさく聞こえやすいし、逆に低音域で音量を小さくしたらピアノや他の楽器に埋もれてしまいます。

だからこそ音色を味方にすれば、「大きく聞こえる音」「小さく聞こえる音」も作れると確信しました。

音色改善の方法

さて、ここからは具体的な音色の作り方についてお話ししていきます。

多彩な音色を作り出す第一歩となるのは、基本となる2つの音色を作ることです。

- 明るく丸い響きをもった柔らかい音

- ビリビリとした豊かな響きをもった重厚な音

1.の柔らかい音は、口の中を広く「オ」のような形にすると出やすくなります。

イメージとしては、教会で賛美歌を歌うコーラスのような澄んだ音です。

一方、2.の重厚な音は、口の中を少し狭め、息のスピードを高めてあげることがポイント。

大学時代の先生は、「こてこての関西の漫才師の声のような音」とよく言っていました(笑)

例えば1オクターブ目の「ソ・ラ・シ」辺りを使って、2つの音を練習していくといいでしょう。

この2つの音を、どんどん両極端にしていくことで、使える音色が増えていきますよ♪

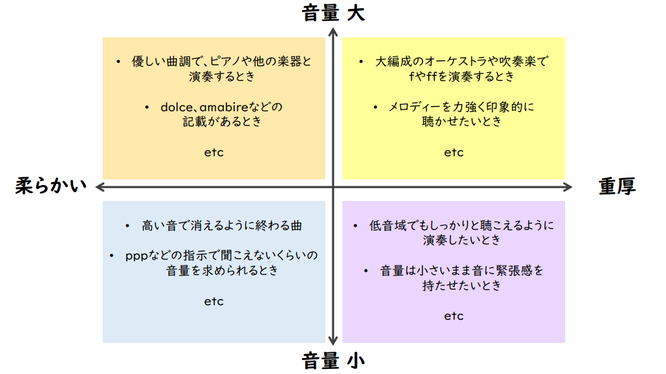

(図をタップすると拡大できます。)

上の図のように、音量と音色の幅を広げて組み合わせることで、多種多様な表現ができるようになります。

しかし、2つの音色を練習したからと言って、いきなり思い通りの音色を出すのは至難の業。

普段の音階練習や練習曲で、さまざまな音色を使って遊びながら練習しておくと、だんだんと思い通りに音色を操れるようになっていきます。

これできれいな音を鳴らしやすくなる!

「私はまだ初心者だから…」と思ったそこのあなた!

音色の練習に取り組めば、もっと楽に音を出せるポイントが見つかるので、初心者さんもトライしてみましょう♪

もし、高音が出にくいのであれば息のスピードを上げる重厚な音、中音域がひっくり返るのであれば柔らかい音を出そうとすれば安定してきます。

『トレヴァー・ワイ フルート教本 第1巻』はフルートを吹く全ての方におすすめできる音色づくりの参考書です。

ご興味のある方は、ぜひお手に取ってみてくださいね。

コメントをお書きください

渡部哲夫 (月曜日, 30 10月 2023 10:07)

音色お変えるには息お上下に変えてするのかな?とおもつていました。音をキレイにだそうとオで吹いてみると、柔らかくいい音だと感じ吹いていましたが 音色が変わらない、ので この欄に出会えました。 有難うございます。81です