前回の第3番に比べてシンプルに見える第4番ですが、実はフルーティスト泣かせのこの曲。

「え?そんなことなかったけど…?」と思う方も(というか、思う方こそ)最初だけでいいので見て行ってください!

第4番をマスターすれば、あなたのタンギングスキルが格段に上がります。

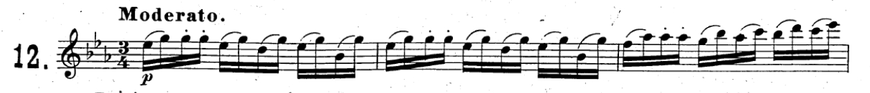

4分の4拍子、テンポはAllegro。

調号はなくて、最初の分散和音からイ短調(a-moll)だとすぐに分かります。

あとは強弱記号のピアノが書いてあって、際立って複雑なリズムもない超シンプルな曲です。

ではなぜこの曲が第1巻ではなく、よりレベルの高い第2巻に入っているのか。

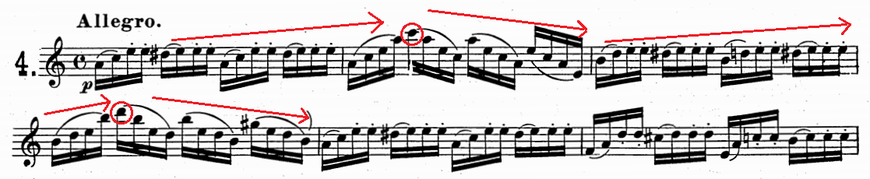

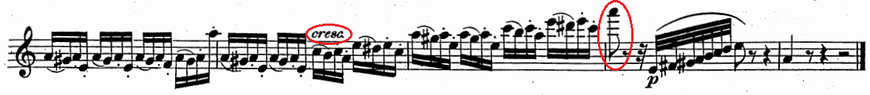

その理由はスタッカートが書かれている音にあります。

今回取り上げている第4番は、第2オクターブのミ(E)をタンギングで何度も吹きます。

この第2オクターブのミ(E)こそが、フルートの中で特に発音しづらく割れやすい音なんです!

第1巻にも似たような曲がありますが、タンギングが連続する音はソ(G)やシ♭(B)がほとんど。

タンギングが連続する回数も少ないので、難易度もそこまで高くありませんでした。

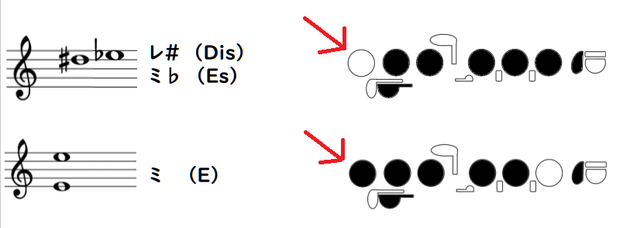

そもそも第2オクターブのミ(E)が割れやすいのは、指使いが深く関係しています。

半音高い「レ#(Dis)、ミ♭(Es)」は、左手人差し指を上げた第2オクターブ専用の指使いになっています。

一方で第2オクターブのミ(E)は第1オクターブと全く同じ指使いです。

この指使いは音が当たりにくいという欠点がありますが、人差し指を上げると音程が高くなってしまうので仕方なく同じ指使いになっています。

そのため、第2オクターブのミ(E)は他の音よりもスタッカートで演奏することが難しいというわけです。

割れやすい・裏返りやすい音は小さい音量のほうがうまくタンギングできるので、冒頭の指示通りピアノで練習してみましょう。

まずはタンギングをせずに息だけで、第2オクターブのミ(E)をスタッカートで吹いてみてください。

一瞬だけ音を鳴らすつもりで、可能な限り短く吹くのがポイントです。

音が安定してきたらタンギングを加えてみましょう。

タンギングはあくまでも「息で美しく鳴らしている音を、より美しくするための補助」だと思ってください。

そして徐々に素早く繰り返し演奏できるようにテンポアップしていけば、第4番の練習が半分終わったと言っても過言ではありません。(ちょっと過言かも)

タンギングなどのテクニックを頑張っていると、音楽的な演奏から遠ざかりやすいので注意が必要です。

特にクレッシェンドなどは書かれていませんが、音の動きに合わせて強弱をつけてメリハリのある演奏を目指しましょう!

フォルテからはホ長調(E-dur)になるので、明るい音で雰囲気を変えられるといいですね。

ここは息を消費しやすい部分なので、a tempoに入る前にしっかりとブレスを取っておきましょう。

そして第2オクターブのシ(H)が連続している部分は、下の動いている音がメロディーラインです。

音程と音量に気を付けながら演奏するだけで、印象はだいぶ変わります。

スラーでなめらかに吹くだけでも大変ですが、意識して自分の音を良く聴くことから始めてみましょう♪

ここからは短調に戻るので、明確に吹き分けたいところ。

音量の指示はありませんが、長調がフォルテだったので少し音量を落とすのもアリですね。

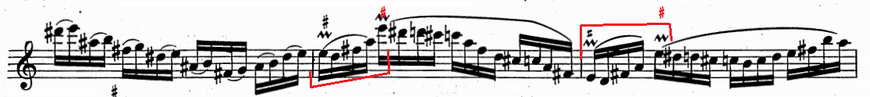

ここのプラルトリラーは2つ目がうまく入らなくて苦労する方が多いのではないでしょうか…

ゆっくり練習するのもいいのですが、結局テンポを上げたときにタイミングが分からなくなりますよね(笑)

なので、少しだけ遅いテンポで2つ目のプラルトリラーまでを繰り返し吹いて、感覚をつかんでいきましょう。

「あ、いけるかも?」と思ったら続きの半音階も足して、うまくいったら分散和音を足していきます。

ちなみに2つ目のプラルトリラーに臨時記号がついていないのですが、他は全てファ♯(Fis)になっているのでミスプリントだと考えられます。

その後、最初のメロディーに戻るための4小節があります。

ほとんど同じような2小節の分散和音と、1オクターブ目に戻ってくるための1拍に1音という長い分散和音。

正真正銘“最初のメロディーに戻るため”って感じですね(笑)

こういった部分をこねくり回すとくどい演奏になってしまうのでさらっと流しましょう♪

後半になるとスタッカートが甘くなりがちなので、この辺りで短く吹くことをもう一度意識するように習慣づけておくのがおすすめです。

a tempoからは割愛しまして、最後の段に移っていきます。

この低音域のタンギングもやっかいですが、同じ手順で根気よく練習していきましょう。

タンギングなしで息だけのほうが音が鳴る場合は、舌を使わなくても全く問題ありません。

変な位置にあるクレッシェンドを見逃さず、音量を上げながら8分音符へ向かいます。

この8分音符は短くなると格好がつかないので、少し長めがちょうどいいはずです。

最後の小節は半拍多いのが謎ですが、わざわざ8分休符を書いているので、8分音符の間違いなのだと思います(笑)

まあこれもちょっと長めくらいがちょうどいいでしょう。

まとめ

曲の構成がシンプルな分、テクニックに集中できる作りになっている第4番。

そのやさしさに寄りかかって、音楽的でない演奏をするのは本末転倒です。

音楽性をプラスすることは大変に思えるかもしれませんが、むしろ音楽の流れをきちんと作ることがテクニックの支えになります。

集中して練習しているときこそ、自分の中でテクニックと音楽性のバランスを取るように意識してみてくださいね!

コメントをお書きください