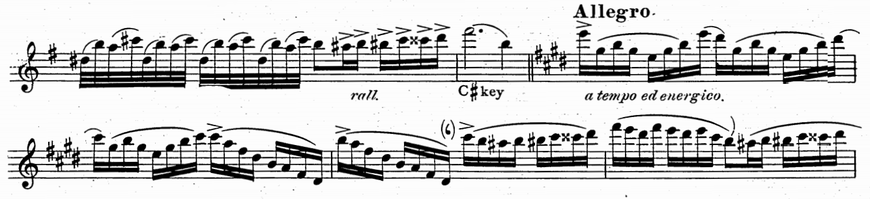

まずはテンポがAndanteからAllegroに変わっています。

さらにその下には「a tempo ed energico=元のテンポで力強く」とあります。

ですが、元のテンポはAndanteなので、Allegroにするために倍速にしてみましょう。

例えばAndanteを♩=50にしていたら、Allegroは♩=100にするとちょうどいいテンポになるはずです。

そして調号が増えてシャープが4つになっていますね。

最初の小節の分散和音からホ長調(E-dur)だということが分かります。

前半は短調だったので、ぱっと明るく演奏できるように切り替えていきましょう!

Allegroに入る前にクレッシェンドしてるし、力強くと指示があるからとガンガンに吹いたら、ただただうるさい演奏になってしまいます。

フルートの高音域は甲高く響くので、口の中を広く保って音の響きを丸くして調節しましょう。

また、全ての音を同じ音量で吹くのもうるさく聞こえる原因のひとつ。

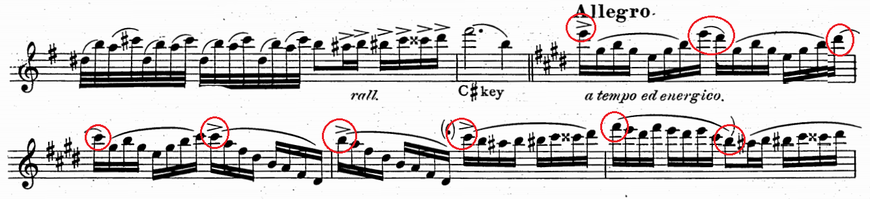

例えばピアノでこの曲を演奏するとしたら、赤丸の音(メロディー)を右手、分散和音を左手で演奏することになるはずです。

もし右手と同じ音量で左手もガンガン弾いていたら「いやいや、メロディー聞こえないから!」って思いますよね(笑)

フルートでも同じことです。

ちゃんとそれぞれの役割を果たせるようにコントロールしてあげましょう♪

このセクションには分散和音の他に、半音階も登場します。

半音階は音と音の間を結ぶ役割を持っているので、クレッシェンドやディミヌエンドと相性抜群!

この曲の半音階は、一番高い音や同じメロディーの繰り返しの頭へ向かうので、クレッシェンドを組み合わせると効果的に聞こえます。

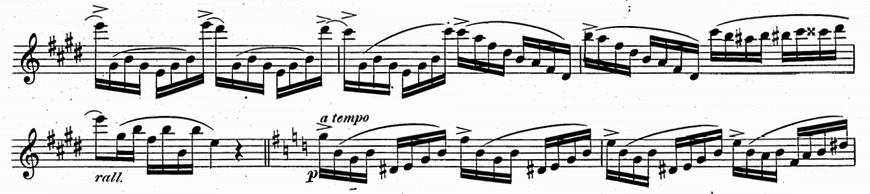

ここからは2オクターブも飛ばなきゃいけないので、うまく低音が鳴らなくて大変ですよね(泣)

低い音を鳴らそうと思うと息が下向きになりやすく、息がエッジに当たらなくなって余計に鳴りません!

低音を鳴らすには次の2つが大切です。

- とにかく息は楽器の外に向ける!

- 裏返ってもいいので逃げずに密度の高い息を使う!

密度の低い「ホー」という息を使った方が、確かに音が鳴りやすくて安全です。

しかし、高い音との音色の差がありすぎるとちぐはぐになってしまうので、逃げずに攻めていきましょう!

もし跳躍が難しくてテンポが遅くなる場合は、手前の半音階でさりげなくリタルダンドをかけて徐々に遅くすればOKです。

最後の「rall.=ラレンタンド(だんだん遅く)」の部分もなかなかやっかいです。

できるだけバタバタせずにスマートに終わりたいので、まずは「シ」のオクターブ跳躍をよく練習しましょう。

最初は低い「シ」の口の形と、高い「シ」の口の形は全く違うと思います。

しかし、徐々にその差を減らしていくことで口の動きを最小限に抑えられ、速いテンポでもばたつかなくなっていきます。

上の楽譜をゆーっくり吹くことで、低い「シ」が高い「シ」に変わる瞬間を感じられるはず。

そのときの口の形のまま、両方の「シ」が吹けるように練習を重ねていきましょう!

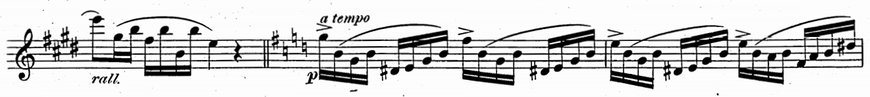

a tempoからは調号が一つになって、調性もホ短調(e-moll)に戻ってきました。

強弱記号がp(ピアノ)なので音量を下げることはもちろんですが、一緒に音色も変えると長調との差をつけやすくなります。

口の中を丸くしてあげるとベールがかかったような音に、口の中を平たくしてあげると固く冷たい音になるはずです。

いろいろ試してみて、自分がしっくりくる音色を探してみてください♪

Andanteに戻る前のラレンタンドは実質1拍しかないので、急ブレーキをかけなければいけません。

そのため混乱しやすく、気を抜くと全く遅くできないことも…(^^;)

何となくで行くとうまくいかないので、8分音符でカウントするようにしましょう。

細かく数えようとすると自然と遅くなっていきます。

最初はうまくブレーキがかからなくても、何度か挑戦していくと感覚がつかめてくるはず。

また、手をたたきながら歌ってみるのもおすすめです。

音程はつけなくていいので「タタタタ…」とリズムをしゃべる感じで試してみてください!

その後のAndanteは冒頭と一緒なので割愛して、最後の段にいきます。

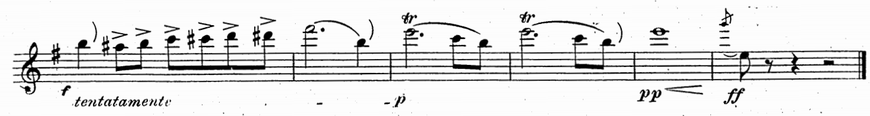

そしてこの「tentatamente」が謎なんですよね…

上にあるf(フォルテ)が切れてることから、文字がいくつか消えているように見えます。

可能性として考えられる単語は、私が調べた限り2つありました。

- ostentatamente=これ見よがしに、あからさまに

- stentatamente=やっと(の思いで)、かろうじて、苦労して

(参考:『伊和中辞典(第2版)』(1999)小学館)

うーん…なんだかどちらでも当てはまりそうですね。

しかも一つ前の小節のdiminuendoの前も何か書いてありそうな感じがしますよね。

もしdiminuendoだけだったら、次の小節がフォルテなのは不自然です。

例えば「non diminuendo=ディミヌエンドなしで」だと、その次がフォルテでも納得できますよね。

そして8分音符にアクセントがついているので、一つひとつ強調しながら「やっとの思いで」次の小節の「ファ#」にたどり着いたら、つじつまが合う気がします。

これは書いてある言葉や記号から推測した一例に過ぎないので、ご自身が納得できる解釈で演奏してみてくださいね。

赤丸で囲ったマークは第2巻によく出てくるのですが、これはフレーズの区切りを示しているように感じられます。

息が苦しいと二つ目のトリルの前でもブレスを取りたくなりますが、ぶつっと途切れないように短く一瞬で吸うようにしましょう。

逆にppの前は少し時間をかけても大丈夫なので、できる限り小さく始められるといいですね。

最後の8分音符は短すぎると決まらないので、ヴィブラートがかけられるくらいの長さは保つようにしましょう。

また、楽器をすぐ下ろさないのも大切なポイントですよ!

まとめ

最初から最後まで緊張感を保ち続けることが難しい第3番。

曲調が変わるときの休符でひと休みしてしまうと、聞いている方の集中力が途切れてしまいます。

音がない部分でいかに流れを止めないかが腕の見せ所。

それぞれのセクションを練習したら、最初から最後まで通す練習も行って感覚をつかみましょう!

コメントをお書きください