人によっては、ぱっと見「うげっ」となるような第3番。

どうやって吹けばいいか、というか楽譜を読めばいいか分からず、何となく吹くけどしっくりこない…

そう思う人が多いのではないでしょうか。

嫌だなあと思う気持ちは分かりますが(笑)、冷静に読めば案外シンプルなんだと気づけるので、ぜひこのコラムを読んでみてください!

まずはいつも通り音符以外の情報を整理していきます。

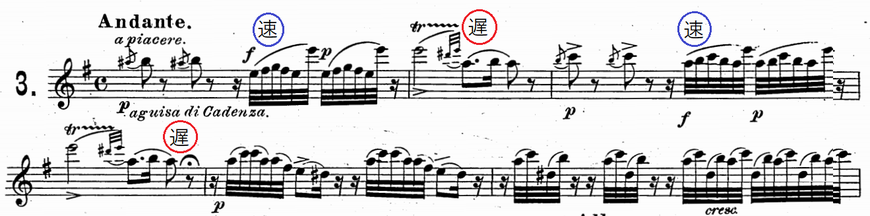

拍子は4分の4拍子、テンポはAndante=歩くようなテンポ。

調号はシャープが一つで、最初の小節が主に「ミ・シ」を使っていることなどから、ホ短調(e-moll)だと分かります。

その他に「a piacere=自由に(アドリブと同じ意味)」や「a guisa di Cadenza=カデンツァのように」という言葉が書かれていますね。

“aguisa”と繋がっているように見えますが、第1巻の第13番にも出てきた「a guisa di=…のように」だと考えて問題ないでしょう。

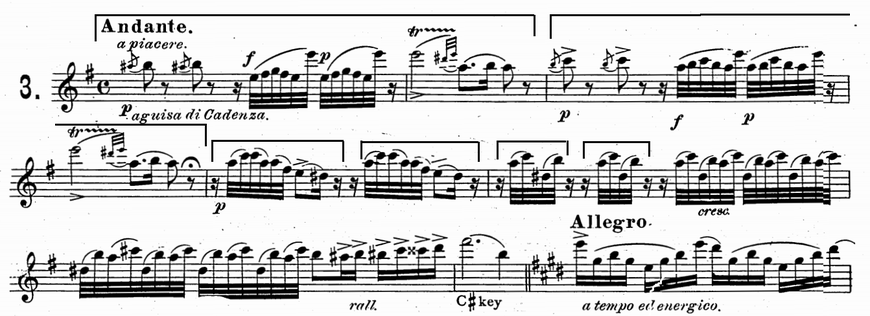

さて、次はリズムを見ていきましょう。

とりあえず最初の小節が読めれば、そのあとは比較的簡単に読めると思います。

ぱっと見でよく分からない楽譜が出てきたら、まずは縦線を引いてみましょう。

今回は4分の4拍子なので8分音符ごとに赤線を引いてみました。

こうすると、どこまでが1グループなのかが分かりやすくなりますね。

32分音符などの細かい音符が読みにくいときには、4つずつ(8分の6拍子などでは6つずつ)のグループになるように線を引いてみてください。

カデンツァなどの“テンポを揺らす系”は、とにかく最初の練習が肝心です。

- まずは書いてある強弱記号や言葉を全て無視する

- メトロノームに合わせてゆっくり演奏して、リズムを理解する

- 徐々にテンポをあげげつつ、強弱や表情を加えていく

基本的には、初めから表情や強弱をつけて練習するべきです。

でも、リズムを理解していないと「それっぽく」吹いて満足してしまうので逆効果になってしまいます。

自分が苦手なリズムを練習するときは、まず音符以外をガン無視してリズムだけに集中してみましょう!

次に、どうやって「a piacere=自由に」を表現するかです。

メトロノームに合わせたテンポのままでは「自由に」演奏しているようには聞こえないので、速くしたり遅くしたりしてテンポを揺らします。

これが最初からできる人とメトロノームから抜け出せない人がいるのですが、私は圧倒的に後者で毎回悩みまくっています(笑)

そんな私が気をつけているのは2つ。

- 「速くして遅くする」をセットで考える

- 全く同じことを繰り返さない

波や振り子のように、行ったものは戻ってくるのが自然な“揺れ”の動きです。

片方だけでは収拾がつかなくなってしまうので、必ず「速くして遅くする」はセットで考えるようにしましょう。

それと同時に、毎回同じようなテンポの揺らし方をしないように気をつけることも大切です。

「自由なテンポで」というのはあいまいに聞こえますが、言い換えれば「自由=予定不調和」ということ。

さっきと同じという予定調和なテンポにならないように意識するだけで、かなり演奏が変わってきます。

Andante全体で見てみると、同じリズムの繰り返しがだんだんと短いスパンになっていますね。

音楽が進むにつれて急き立てるような作りになっているので、テンポも速くなると効果的に聞こえそうです。

このように広い視野で音楽の流れを把握しておくと、小節単位でテンポを揺らしてもつじつまが合いやすくなります。

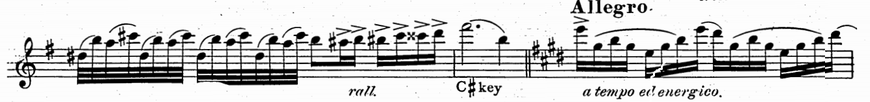

Allegroに入るまでの2小節は、短調から長調へ変わる大事な部分です。

テンポは速くなっているのですが、転調したことをアピールするために1拍目の「レ#」は少し長めに吹くのがおすすめです。

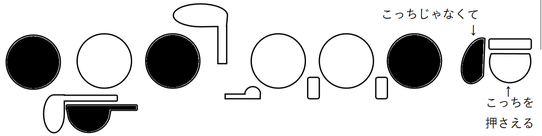

「C# key」と書いてあるのは、足部管にあるC#キイを押さえると3オクターブ目のファ#が出しやすいからだと思います。

替え指は楽器によって効果の出方が変わりますが、一度お試しあれ♪

まとめ

まだ3段しか進んでいませんが一区切り。

実際にレッスンするとしたら、この3段で1時間かけることも余裕でできます(笑)

それだけ難しいけれど、フルート吹きには必要不可欠な練習曲です。

カデンツァや、ドップラーの「ハンガリー田園幻想曲」などを吹きこなしたい人は、ひるまずに取り組んでみてくださいね!

コメントをお書きください

うりはるみ (水曜日, 01 2月 2023 16:40)

すごく参考になりました。

悩んでいたことがぱぁっと解消された感じです。

丁寧な解説ありがとうございました。