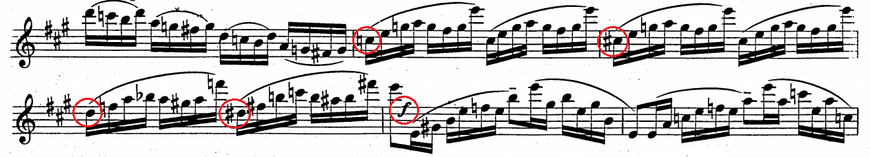

イ短調(a-moll)に転調した中間部は、音量がピアノでシンコペーションもないので、くどくなくさらっと進みたいところ。

そのキーとなるのが3オクターブ目のC(ド)やE(ミ)です。

高い音が大きく鳴ってしまうと、それ以外を小さく吹いてもピアノの印象を与えることができません。

音量を変えずに高い音を出すには、手前の音をどう吹くかが重要です。

比較的楽に出せる音域だからといって、息のスピードを落としてしまうと、瞬間的に高い音を小さく出すことは不可能です。

特に「ミ・レ#・ミ」の部分は、細くスピードの速い息を使って吹いておくと、高い音へジャンプしやすくなりますよ!

その後も3オクターブ目のE(ミ)が連続して出てきますが、重要なのは各小節の頭の音です。

半音ずつ上がってフォルテまで向かうのがメインなので、高い音が悪目立ちしないように気をつけたいところですね。

そしてフォルテに入ってからの分散和音は難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

普通の分散和音なら余裕でも、一つ飛ばしになるだけで難易度はぐっと上がります。

自分は吹けていると思っている方も、音と音の間にすきまや余計な音が入り込んでいないか、よく聞いて確かめてみましょう。

一つひとつの音をしっかり鳴らして粘っこく吹くと、なめらかにつながるようになりますよ!

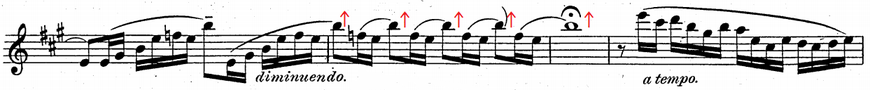

さっきまでは3オクターブ目のE(ミ)だらけでしたが、今度は2オクターブ目のH(シ)だらけです(笑)

この音程がとにかく下がりやすいんです!!!

(メーカーによっては上ずる楽器もあるかも…)

「シ」は塞ぐキイの数が少ない=管体が短くなるので、そもそも出しづらい音なんです。

加えてディミヌエンドをかけたら、もうどんどん音程が下がっていきます…

ですので、毎回「音程を上げる」勢いで演奏していきましょう。

下あごを前に出して息を上向きにして、息の量は減らしてもスピードは保つようにするのがコツです。

フェルマータの後は冒頭のメロディーが最後の段の手前まで続きます。

そして最後の最後に急に現れる新しいメロディー。

しかし、冒頭にも書かれていた「tranquillo=穏やかに、心安らかに」が改めて書かれています。

これによって新しいメロディーかつフォルテでも、これまでの流れや雰囲気を壊さずに進んでほしいことが伝わってきますね。

キーになるのは「sempre diminuendo e morendo」。

これは「ディミヌエンドとモレンド(だんだん弱くしながらだんだん遅く)を続けて」という意味です。

ということは、ピアノからさらにディミヌエンドをし続けて、フェルマータで消えるように終わらせることになります。

もし、フォルテとの差をつけようとピアノの音量を頑張って小さくしてしまったら、最後の3小節はもうどうすることもできません(笑)

強弱記号の表現は、自分の中のフォルテやピアノを出すのではなく、逆算して計画的に音量を決めておくことがとっても大切です!

そして「消えるように」曲を終えるには、音が出ているとき(音符)と出ていないとき(休符)の境目をぼかす必要があります。

極限まで音を小さくした上で、音が消えた瞬間が分からないように休符の間もまだ音が消えていないかのような緊張感を保ちましょう。

楽器を下ろして初めてこの曲は終わりを迎えます。

慣れないうちは早く終わらせたくなりますが、とことんもったいぶって大丈夫ですよ!

まとめ

後編は比較的短く終わりましたが、大切なポイントがぎゅぎゅっと詰まっています。

特に最後の段は、何度も練習してもなかなかしっくりこないという方も多いかと思います。

その場合は焦り過ぎていることがほとんどなので、じっくりたっぷり時間を使うつもりで演奏してみてください♪

コメントをお書きください