調号はシャープが4つ。

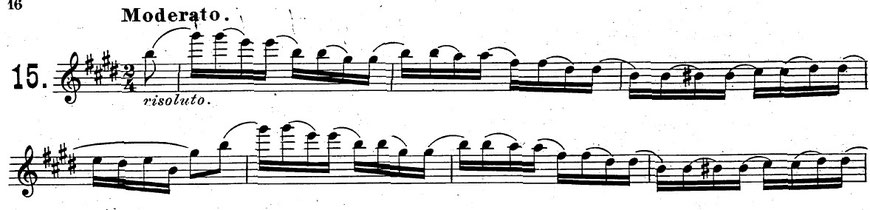

最初の小節の分散和音から、ホ長調(E-dur)だとわかりますね。

ちなみに、この曲のようにアウフタクトから始まる場合、アウフタクトは1小節とは数えません。

8分音符のアウフタクトがあって、16分音符の「ソ#」から始まる次の小節がこの曲の1小節目です。

さて、テンポは「Moderato=中庸の速さで」、さらに「risoluto=きっぱりと、決然と」とあるので、焦る必要はないようですね。

しかしこの曲が難しい理由は、スラーが厄介な位置にあるからなんですよね。

こういったテクニックが難しい曲は、音楽的に演奏することを忘れやすいので、まずはどんなメロディーなのかを見てみましょう。

冒頭4小節間のメロディーは、上の画像のようになっています。

まずはこれに大きなスラーがかかっているようになめらかに演奏してみましょう。

そうすると4小節で一区切りになっているメロディーであることがよく分かると思います。

実際は16分音符2つに1つという細かいスラーがかかっていますが、メロディーは大きな流れを描いていることを忘れずに練習することが大切です。

さあ、メロディーが分かったところでスラーの練習に取り掛かります!

今回のスラーが難しい理由は2つ。

- シンコペーションの連続

- 音符の長さが短い&スラーが短い

これまでに何回も説明してきましたが、スラーには 「スラーがかかっている最初の音が一番強い」という性質があります。

4分の2拍子においては、奇数(1つ目、3つ目…)の16分音符が表で強く、偶数(2つ目、4つ目…)の16分音符が裏で弱いのが基本ルールです。

しかし、偶数の16分音符から奇数の16分音符へスラーがかかることで立場が逆転。

それゆえ、4分の2拍子の「1・2、1・2」というカウントの裏を常に通っていくことになります。

これを音楽用語でシンコペーションと呼びます。

音楽を進めるためにカウントを取るけれども、それとずれるように演奏するため脳みそが混乱するというわけなんですねぇ…

これはリズムの構造を頭で理解するだけでは演奏できないので、とにかく体を慣らすことがポイントです。

まずは8分音符だと仮定して練習してみましょう。

8分音符にすることで0.5倍速で練習していることと同じになりますね。

これは第5番の3段目に出てきたスラーによく似ているかと思います。

しっかりとスラーの性質をいかしてシンコペーションを表現しつつ慣れていきましょう。

上記の楽譜にアクセントを追加したのは、シンコペーションを演奏しながら拍子を感じるためです。

演奏中に混乱しないためには、1拍目がどこにあるのかを自分の脳みそに教えてあげることが大切。

自分だけにわかる程度強く(というかしっかり)吹いてあげるだけで、だいぶ安定感が増すはずです。

まずはメトロノームに合わせて練習するかと思いますが、メトロノームがなくても演奏できることを目指して練習していきましょう。

ゆっくりなテンポでも自分の中で数えるカウントに合わせて演奏できるようになれば、この曲は必ず吹けるようになります。

その後もひたすらスラーが続きますね(笑)

一点だけ、おそらく臨時記号が抜けている部分があるのでご紹介します。

4段目の最後の小節には何の臨時記号もついていませんが、1オクターブ目の「ラ」にはシャープをつけるべきだと考えています。

理由はいくつかあって

- 直前にもシャープがついている

- 1段上と同じ流れなのに臨時記号がついていない

などが挙げられます。

最初の「直前にもついているのに」というのは理由としては弱いですが、短調であったりいきなり転調したりしていない限りは同じように臨時記号がつきます。

そして、問題となった4段目は3段目と同じメロディーを違う調で演奏しているので、ここだけ違うというのもおかしいわけです。

3段目は「ド#」から半音下の「シ#」へ動いているのに、4段目を「シ」から全音下の「ラ」へ動くのは違和感がありすぎます。

以上の理由から、ミスプリントであると判断しています。

ここも厄介ですよね~(泣)

2オクターブ目の「シ」から3オクターブ目の「ファ#」にスラーで上がれって!(笑)

これはどうしてもトレーニングが必要になります。

まず2オクターブ目の「シ」の指使いでスピードの速い息を入れてみましょう。

かなり吹き込めば倍音で3オクターブ目の「ファ#」が出るはずです。

これをやってみると、どれだけ息のスピードを上げれば3オクターブ目の「ファ#」が出るかがわかります。

さて、次に厄介なのが「allargando=だんだん遅くしながらだんだん強く」。

3オクターブを出すために息を使っているから音量はすでに大きいし、しかも遅くしたら息続きませんよね(涙)

これはトリックを使うしかありません…!

まず、allargandoの手前でテンポを上げておきます。

同じことの繰り返しをしているので、むしろテンポの変化をつけたほうが音楽的にもいいので好都合です。

スタートのテンポを速めておけば、だらだらと遅くしなくてもテンポを変えたことを表現できます。

次は音量!

3オクターブ目の「ファ#」は、専門的に勉強している人でも発音するのが難しい音です。

どうしても音量が大きくなってしまいやすいので、一度音を出してからスラーで音量を落とすことで音量をあげる余地を作り出します。

苦手意識がある人は無理に最初から小さい音で吹こうとはせずに、allargandoの手前でディミヌエンドをかけてみましょう。

さらに次の小節から音量を上げれば、息をセーブしながら音量の変化を表現できますよ♪

この曲はa tempo以降が完全な繰り返しではなく、新しいメロディーが出てきます。

少しアレンジされていますが、同じメロディーをスラーとスタッカートで2回演奏するので、なめらかさと軽やかさが表現できると素晴らしいですね。

1回目と2回目で音量を変えても面白いかもしれません。

そしてフィナーレにはシンプルな分三和音があります。

ここでつまづくと「基礎練習していないのか…?」と思われかねないので(笑)

よくよく練習しておきましょう!

まとめ

全15曲のケーラー第1巻の解説は以上です!

お読みいただいた皆様ありがとうございました。

インスタなどで感想をいただくことがあり、とても執筆の励みになりました。

今後はひとまずエチュード以外のことについて書いていければと思っています。

もしリクエストなどございましたらコメントやお問い合わせからお寄せいただけますと嬉しいです♪

コメントをお書きください