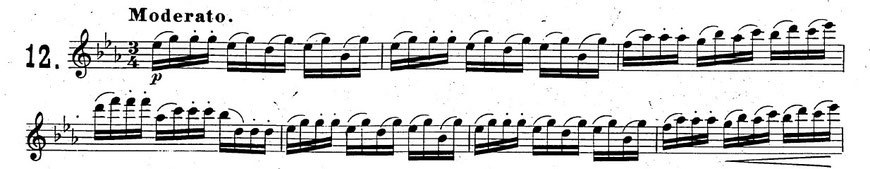

第12番はスラーとタンギングが同時に練習できる曲になっています。

メロディーと他の音をどう吹き分けるかが求められる曲ですが、比較的演奏しやすい調性なので、気負わずに取り組んでいきましょう♪

調号はフラットが3つ。

始まりの音が「ミ♭」であることと、3小節目で音が上がっていく際に短調にあるナチュラルが全くないことなどから、変ホ長調(Es-dur)だとわかります。

テンポは「Moderato=中くらいのテンポで」なので、シングルタンギングで軽やかに演奏できるテンポがいいですかね。

まず、最初の2小節間をよく見てみると、「ソ」がスラーの終わりかタンギングで何度も出てきますね。

一方でスラーの頭の音は常に動いていることから、メロディーラインがスラーの頭の音、伴奏がそれ以外の音ではないかと想像できます。

前回の第11番にも出てきましたが、「スラーがかかっている最初の音が一番強い」という特徴があります。

しかし、それだけではメロディーとして聞こえない可能性が高いんです。

なぜかというと、メロディーはいわば文章のようなもの。

メロディーを強調するだけでは、ロボットが文章を読んでいるかのような、ただの音の羅列になってしまいます。

そのため、ちゃんと意味が通じるように演奏するためには、まずメロディーだけを抜き出して練習することがおすすめです。

上の段はより根幹となる音、下の段は実際のメロディーを書きだしたものです。

これをまずはよくよく練習していきましょう!

「メロディーをどう歌えばいいかわからない」という人も多いかと思います。

今回の場合は、星マークをつけた4小節目の頭に向かってメロディーが上がり、5小節目のメロディーの終わりと次のメロディーが始まる部分に向かって下がっていますね。

ですので、強弱記号のp(ピアノ)の中で、メロディーに合わせてクレッシェンドとディミヌエンドをつけながら演奏してみてください。

その後、メロディーの近くにそっと置くように伴奏の音を吹いてあげると、いいパワーバランスで演奏できるようになるはずです♪

次に悩ましいのが、1オクターブ上がるスラーですよね。

声で言えば“裏声”のように、無理やり出すのではなく、音が出るポイントを知ることが大切。

まずは1オクターブ目の「シ♭」を出して、喉を締めないように気をつけながら2オクターブ目の「シ♭」が出るまで、息のスピードを高めてみましょう。

お腹や背中周りを使って息を出すと、息が出る唇の穴(アパチュア)に息の圧力を感じませんか?

その息をまとめてあげるようにアパチュアを小さくすることで、息の量を増やしすぎずにスピードを高めることができます。

感覚がつかめてきたら、徐々にテンポを速めていくことでオクターブ間のスラーがうまく演奏できるようになります。

かなり根気のいる練習ですので、気長に練習するようにしてくださいね!

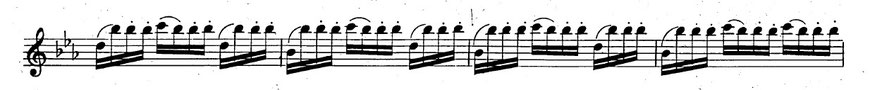

a tempoからは、これまでのようなアーティキュレーションと、小節にかかる大きなスラーという組み合わせになります。

しかし、根本的なことは変わっていません。

スラーの中はせわしく音符が動いていますが、重要な音はスラーの頭の音です。

よって、a tempoから2小節間のメロディーラインは「ラ・ド・ラ・ソ」となります。

2小節目の2・3拍目は分散和音で、その前の「ド・シ・ラ」は分散和音の始まりの音へたどり着くための音(専門的にいうと経過音)ですので、頭の音に比べて重要度は低いんです。

しかも、もし他に重要な音があれば、スラーをかけなおしたりアクセントをつけたり、いろいろ方法がありますよね。

それをしていないということは、重要な音は「ソ」だけだとわかるわけです。

このように楽譜が読めるようになれば、16分音符が敷き詰められていたからといって、必要以上に焦ることもなくなるかと思います。

(指が回るかなどはまた別の問題ですが…^^;)

そういった意味でいえば、次のa tempoは面白いですよね。

スラーは1小節毎になっていますが、「ミ♭」にアクセントが書かれています。

あくまでも1小節毎の和音の移り変わりを表現しつつ、これまでのリズム感を失わないようにしたのか…

はたまた、同じ音が連続していることを示すことで緊張感とその後の展開を表しているのか…

正解は一つではないですし、実は作曲家自身は意図していなかったなんてこともザラにあると思うので(笑)

天から怒られない程度に好きなように想像してみてくださいね♪

ここのフォルテは割と唐突に出てきますね。

いきなりピアノからフォルテにすることもできますが、直前の音階が上行形なので、クレッシェンドをかけたほうが自然なように思えます。

そして次の段は「シ♭」の連続ですが、音が低くなる分、緊張感を保つのが難しいので注意が必要です。

「rall.=ラレンタンド」でテンポを落とすまでは、しっかりと音量と緊張感を持続させるように心がけてみてください。

曲の終わりに向かう部分は、アーティキュレーションは変わっていませんが、また違った見方をするべきポイントです。

もっと広い視野で見てみると「ソ♭」がある小節を除いて変ホ短調の主和音「ミ♭・ソ・シ♭」だけだということがわかります。

確かにスラーの頭が大切なのは変わりありませんが、全てを強調するとしつこくなってしまい、「んで、いつ終わるの?」という感じになることも…

特に最後の段は2つの音だけですので、各小節の1拍目だけ押さえておく程度で十分だと思います。

そして、「morendo モレンド」は「絶え入るように」という意味です。

「だんだん弱くしながら、だんだん遅く」するのですが、他の言葉よりも強い意味を持っているので、本当に止まる(絶える)くらいまでテンポも音量も落とすようにしましょう。

また、休符まで演奏しきるために、すぐに楽器を下ろさないように要注意です!

まとめ

フルートは特殊奏法を除き、ピアノやヴァイオリンと違って、一度に複数の音を演奏することはできません。

そのため、メロディーと伴奏を一人で演奏することが多々あります。

ポップスでもアレンジによっては、メロディーだけではないものもあるので、ぜひ伴奏との吹き分けをマスターしておきましょう!

コメントをお書きください