今回読む第9番は、タンギングを練習するための曲です。

シンプルかつタンギングで発音しやすい音で書かれているので、比較的取り組みやすくなっています。

タンギングの練習は、必ずロングトーンなどで音を整えてから行うようにしてくださいね♪

それでは細かく見ていきましょう!

調号はフラットが2つ。

2小節目の分散和音(ソ・シ♭・レ)から、g-moll(ト短調)であることがわかります。

「martellato」は力強いスタッカートという意味なので、スラーが書いてある音符以外は短くはっきりと演奏していきましょう。

そして拍子は8分の3拍子!

「なぜ4分の3拍子でないのか」は、速度記号がModeratoよりも速いAllegretto(=快活にやや速く)なので、第2番で解説したようなテンポ感による部分もあるかと思います。

さらに、8分の3拍子の特徴として【1小節を1拍で感じる】というのが4分の3拍子よりも強いことが挙げられます。

これらを踏まえてテンポを設定しようとすると、だいたい♩.=60(♪=180)前後になるでしょう。

すると、自然と初~中級者がシングルタンギングで演奏できるかできないかぐらいのテンポになっているんです!

よくできていますよね~(笑)

はじめはゆっくり練習しつつ、徐々に理想のテンポに近づけるよう挑戦してみてください。

そして、タンギングが連続する曲で大切なのは、メロディーラインを把握しておくということです。

もし、タンギングの正確さや音質の良さだけを考えていたら、ただの音の羅列になってしまいます。

そのため、あらかじめどの音が大切なのか=どの音がメロディーラインなのかを考えてみましょう♪

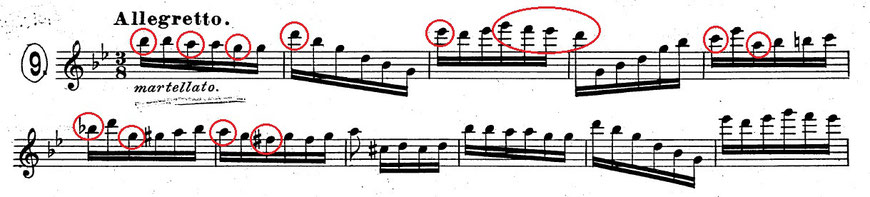

人によってどの音を拾うかは違いがありますが、私の場合だと上の楽譜に書いた赤丸がメロディーラインの主軸になると思っています。

これをよりメロディーらしくすると、以下のようになります。

あくまでも一例ですが、なめらかに演奏してみるとなかなか哀愁漂う(?)メロディーになりました。

このようにメロディーラインが見えてきたら

- メロディーを美しく吹けるように練習する(テンポは記載通りで)

- そのメロディーをなぞるように楽譜通りにタンギングで吹く

という手順で練習してみると、より音楽的に演奏できるようになります。

タンギングの練習に集中しているとメロディーがおろそかになりがちなので、気づいたら再度演奏して感覚を取り戻すようにしましょう!

第9番からは装飾音符が登場します。

赤丸で囲った記号は「プラルトリラー」といい、書かれている音符と上の音を往復(「ソ」に書いてあったら「ソ・ラ・ソ」と演奏)します。

この「ソ」のプラルトリラーは左手薬指を素早く動かす必要があるので、テンポ通りに演奏するのが難しい部分です。

指が思うように動かないと指先ばかりに集中してしまいますが、腕全体や肩甲骨にも意識を向けて練習するように心がけましょう。

この部分をどうやって吹いたらいいか悩んだ人は、よく楽譜を見ている人だと思います。

②のプラルトリラーは「シ♭・ド・シ♭」と吹けば問題ありませんが、①はどうでしょうか。

直前の「ド」に臨時記号としてシャープがついています。

その場合、プラルトリラーは「シ♭・ド・シ♭」?それとも「シ♭・ド#・シ♭」?

基本的に臨時記号は、書かれた音以降の小節内全ての音に適用されます。

そのため、今回は「シ♭・ド#・シ♭」と演奏することになりますね。

ここの調性はd-moll(ニ短調)なので、「シ♭・ド#」はd-mollの和声的短音階の構成音です。

(音階については後々詳しく解説できたらと思っています…!)

少し響きに違和感を覚える人もいるかもしれませんが、特にミスプリントなどではないと思います。

「a tempo」で冒頭のメロディーに戻る前は、休符や長い音符があるので、緊張感が薄れないように注意しましょう。

pに音量を落としたときに、音が「弱く」なってしまうと気が緩んだように聴こえてしまいやすいです。

息のスピードや密度を落としすぎず、小さくても生き生きとした音を出すようにしてみてください!

曲の終わりには16分休符がいくつか出てきますが、これを休みすぎてしまう人が多いはず。

テンポとしては間違っていなくても、休符がわずかに長くなってしまうだけで曲の終わりが締まらなくなってしまいます。

こういった畳みかける形の中に出てくる休符は、基本的に“食い気味”を意識してみてください。

この16分休符は休むための休符ではなく、次の音を強調するためのものです。

「ほっと一息」ついて竜頭蛇尾な惜しい演奏にならないように気をつけましょう!

また、最後の音は8分音符と短いのですが、短すぎても格好がつきません。

豊かな音で、かけられる人はヴィブラートをかけて、しっかりと締めくくりましょう♪

まとめ

スタッカートは音量によって演奏する感覚が変わるので、第9番はいろいろな音量で演奏してみてほしいです。

特に音量が大きくなったり、曲の後半に差し掛かったりすると長くなりやすいので、常に歯切れのいいスタッカートで演奏できているか要チェック!

また、タンギングの練習は音の調子が良いときに行うことをおすすめしています。

まずロングトーンで音を整えてみて、あまりに調子が悪い日は見送ってしまっていいと思います。

タンギングは徐々に改善されていくものですので、気長に取り組んでいきましょう♪

コメントをお書きください