全15曲の第1巻も、折り返しの8番まできました!

この曲は、特にフルートの可憐で優美なキャラクターが全面に出ています。

しかし、何となくでも吹けてしまうが故に、全体の輪郭がぼやけてしまいやすいので注意が必要です。

長いメロディーをとらえる練習になるので、丁寧に楽譜を読んで練習してみましょう。

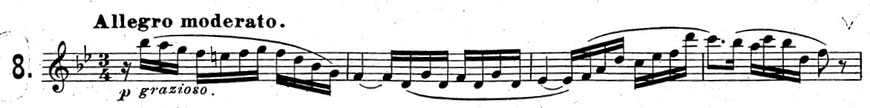

調号はフラットが2つ。

最初と最後の音がシ♭で、冒頭のメロディーも長調であることからB-dur(変ロ長調)だとわかります。

拍子は4分の3拍子、テンポはAllegro moderatoなので、あまり歌いこみすぎずに軽やかに進んでいきましょう。

冒頭の音量はpで 「grazioso=優雅な」という指示もあるので、荒っぽくならないように気をつけたいですね。

この曲の難しいところは、冒頭の16分休符です。

おそらく休みすぎて8分休符のようになってしまう人が多いのではないでしょうか。

一瞬の裏拍をつかむためには、以下のような練習がおすすめです。

休符の練習で最も代表的なのは、休符に仮の音符を入れる方法です。

今回は、運指が簡単な「ラ」を入れてみました。

そして大切なポイントは、メトロノームを使うこと!

メトロノームに合わせて、考えすぎずに機械的に行ってみましょう。

自転車に乗る練習と同じように、繰り返し行うことで感覚を体に染み込ませていきます。

また、2小節目もスムーズに演奏するのが難しい形ですね。

よく起こってしまうのが、カウントを取ろうとして2拍目にアクセントがついてしまうパターンです。

アクセントをつけることで正しいリズムで吹けるというのはよくわかるのですが、洗練された演奏からは離れてしまうので避けたいところ。

まずはタイを取って、ただの4分音符と16分音符だと仮定して練習してみましょう。

そうすると、2拍目の「ファ」を吹くときにタンギングをしますよね。

その際に、2拍目の16分音符を強く吹かないように気をつけなければなりません。

あくまでも①1拍目が一番強く、2番目に強いのは②2拍目のスラーの始まりだということを頭に入れておきましょう。

このように、裏拍に強拍がくることを【シンコペーション】といいます。

この曲では、16分音符という細かい単位でシンコペーションが出現するので、特に難しく感じますよね。

ほぼ毎小節、曲を通してしつこく出てくるので、この曲を演奏できるようになればマスターしたも同然です(笑)

このドからミ♭への跳躍も、音が出なかったり発音が遅れたりするので、少し練習してみましょう。

まずはそれぞれの音を、これ以上ないくらい良い音で出してみてください。

そのときに、唇や口の中の感覚を覚えておきましょう。

次に、ゆったりとしたテンポで2つの音を行き来します。

それぞれを“良い音”で吹きながら、できる限り2つの音の間に隙間ができないように注意しながら行ってみましょう。

スムーズにできるようになったらテンポを徐々に速くして、実際に演奏するリズムに近づけていきます。

また、低音が急に鳴らなくなるときは、息が下を向きすぎている合図です。

音が下がると無意識のうちに息の向きも下げてしまうので、よく注意して練習してみてくださいね。

中間部は調性が変わってg-moll(ト短調)になります。

スラーが短くなり、スタッカートもついているので、前半と雰囲気を変えて楽しみましょう♪

3小節目のスラーは、おそらくですがミスプリントだと思われます。

4小節目や7小節目と同じようなメロディーの形ですので、スラーもそれに合わせたほうがつじつまが合いますよね。

そして、Tempo Ⅰ(テンポ・プリモ=最初のテンポで)に戻るための4小節間はとても大事!

g-mollからB-durに移り変わっていく様子を伝えるように演奏すると、説得力が増します。

最初はg-moll、次はE-durの分散和音、そして音階によってB-durへと戻っていきます。

例えば、音色や音量を変えるとすると

- g-moll→口の中を狭くして、ちょっと暗くて冷たい音

- E-dur→口の中を開けて、ほっと安心する音

- 音階→少し音量を上げてドラマティックに

一例ですが、このような流れを作ることができます。

具体的に体をどう動かすかも大切ですが、頭の中でイメージするだけでも雰囲気は変わるので、ぜひ試してみてください!

冒頭と同じメロディーが繰り返された後、6小節の短いエンディングがついています。

ここはテンポ・音量ともに逆算して組み立てておかないと手詰まりになるので、丁寧に読んでいきましょう!

最後の小節の1つ前にある「morendo」は、「だんだん弱くしながらだんだん遅く」「消えるように」という意味があります。

さらに、「e rall.(rallentando)=そしてだんだん遅く」という指示なので、かなり速度を緩めてほしいのでしょうか…?

たった1小節の間で“だんだん”遅くする必要があるので、1拍ずつ速度を落としていくとうまくいきそうです。

- 1拍目→今までと同じテンポ

- 2拍目→1拍目よりも遅く

- 3拍目→ソ♭を聴かせるように、さらに遅くして一つひとつの音符を丁寧に吹く

そして音量。pからデクレッシェンドをしてppまで小さくするのは大変ですよね。

なので、デクレッシェンドが書いてある小節に入る前に、少しだけクレッシェンドをかけましょう!

メロディーも上行形なので、少しかける分には不自然になりません。

ppから消えるように終わるためには、口の中を広くして音色を柔らかくすると、うまく表現できるはずです♪

まとめ

とにかくこの曲は、16分休符を用いたシンコペーションをつかめるかどうかにかかっています…!

今回ご紹介した練習例をもとに、工夫しながら練習してみてくださいね。

また、先生から「もっと丁寧に」と指摘されやすい曲でもあります。

もしそう言われた場合は、音の移り変わりを繊細にすると効果的なので、

- 指をはきはきと動かして、余計な音が入り込まないようにする

- タンギングが強いと荒く聞こえるので、舌よりも息で音を出すイメージを持つ

こういったことに気をつけて吹いてみると、より洗練された演奏になりますよ♪

コメントをお書きください