今回見ていく5番は、ぱっと見はシンプルで簡単そうに見えますが、さまざまな吹き方を練習できる曲です。

一つひとつのアーティキュレーションを丁寧に行っていきましょう!

調性はシャープが1つで、主和音の構成音である「レ→シ」から始まるのでG-dur(ト長調)ですね。

テンポはAllegrettoで、加えて「marziale=勇壮に、行進曲風に」 という指示があります。

速すぎても遅すぎても行進はできないので、実際に足踏みしてみるとちょうどいいテンポがわかるはずです。

また、息のスピードを高めて演奏すると、音にハリが出て曲の雰囲気を高めてくれますよ!

そして、初めてアウフタクトが出てきましたね。

アウフタクトとは、第一拍目以外からフレーズが始まることを指します。

弱拍から始まることから、日本語では「弱起」といわれます。

アウフタクトを表現するためには、フレーズの始まりの音よりも次の一拍目に重さを乗せることが重要です。

イメージとしては、アウフタクトで足を上げて、一拍目で踏み出す感覚が近いと思います。

あとは、ボールを投げてキャッチするようなイメージでしょうか。

自分でコントロールしようとすると上手くいかないので、重力に逆らわないようなイメージがおすすめです!

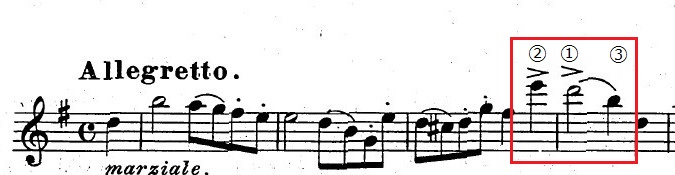

最後に押さえておきたいのは、赤い四角で囲った部分です。

冒頭のメロディーが一区切りをつけるところですね。

アクセントが2つ連続してついているので、ついつい荒くなってしまいやすいので注意が必要です。

それぞれの音の大きさは、①レ②ミ③シの順になります。

- 一拍目=強拍で、スラーの頭の音、かつアクセントがついている

- 弱拍だがアクセントがついている

- スラーの終わりの音で、メロディーの終わりの音でもある

このような理由を知っていると、楽譜の見方がわかってきますよね!

では、この部分はどうでしょうか。

2つの8分音符にスラーがかかっていますが、今までとは違って2つ目から3つ目、4つ目から次の1つ目にかかっています。

もしスラーがかかっていなければ、拍頭である1つ目と3つ目が強いのですが、スラーがかかると「スラーがかかっている最初の音が一番強い」という性質が優先されます。

しかし!

今回の場合はスラーの終わりがメロディーラインになっていることから、アクセントがつけられています。

ということは、結局1つ目や3つ目のほうが目立つように吹くべきだと考えられますね。

長くなってしまいましたが、知っているのと知らないのでは大きな差があるので解説させていただきました!

e-moll(ホ短調)のパートが終わって、冒頭のメロディーに戻る手前の部分です。

ここは緊張感を持たせて効果的に演奏したいですね。

ポイントは休符。

もちろん息を吸っていいのですが、「一息つく」ことは避けましょう。

休符の後の音へ、音はないけれども緊張感を繋ぐという意識でいることがとても大切です。

特にシ♭はG-dur、e-mollどちらの音階にもないサプライズ感のある音なので、ほんの少し強調してみてもおもしろいかもしれません。

ここの部分は全く同じメロディーが繰り返されています。

1番でも繰り返しの演奏方法について解説しましたが、今回は少し条件が違います。

冒頭に強弱記号(p)があって、その後にクレッシェンドが何度か出てきますね。

もし2回目を大きく演奏するのであれば、その後クレッシェンドをかける余力を残した音量で始めたほうが良さそうです。

となると、mfくらいが妥当だと思いますので、それに向かって1回目のクレッシェンドはかけていくことになります。

2回目を小さく演奏することも可能ですが、1回目との差をつけるにはpp以下の音量にする必要があることを頭に入れておきましょう。

1回目のクレッシェンドをしっかりとかけて音量を上げておくと、さらに2回目を小さく演奏していることが表現できるはずです。

どちらのほうがしっくりくるか、実際に演奏してみて自分なりの表現を見つけてみてください!

最後の形は、フルートの曲にもよく出てくる パターンですね。

- 主和音のアルペジオで高音域へ

- 2つずつのスラー

- スラー終わりの音を繰り返す

いわゆる「あるある」パターンなのですが、意外と難しいのです(笑)

スラー終わりの音が繰り返されることで、指とタンギングが合わなかったり、タイでつながっているように聞こえてしまったりするので、ゆっくり練習してみてください。

余裕が出てきたら4分音符に向かって少しスピードを上げると、よりフィナーレ感が出せますよ!

さらにかっこよく終わらせるには、最後の2分音符の前を一瞬ためるのがコツなのですが、文章では伝えにくい…。

テンポ通りに吹くよりも、コンマ何秒だけためるだけでめちゃくちゃ格好がつくので、ぜひ研究してみてください!

まとめ

メロディーだけ見ると、なめらかに優雅に演奏してしまいやすいこの曲。

あくまでも「行進曲風」なので、最初から最後までハキハキとした雰囲気を保つように心がけましょう。

繰り返しが多く、譜読みは比較的しやすいと思いますので、細かいところまで練習できるとさらにいいですね♪

コメントをお書きください