第3番は3曲にして初の3拍子の曲です。

昔から日本の曲は4拍子などの偶数拍子の曲が多いため、苦手意識を持つ方も少なくありません。

どうにも上手くカウントができない場合は、3拍子の曲を聴いて感覚をつかむのがおすすめです。

シンプルかつ有名な3拍子の曲といえば、やはりJ.S.バッハのト長調メヌエットでしょうか。

日本の童謡でも、『ぞうさん』や『海(海は広いな大きいな)』なんかは3拍子ですよね。

きっと知っている(そらで歌える)曲の中にも3拍子のものがあるはずなので、口ずさんでみるのも感覚をつかむ手助けになります。

さて、拍子の話はこれくらいにして、その他を見ていきましょう。

速度記号はAllegroなので、快活で速いテンポが求められています。

しかし、それだけを見て速度を決めてしまうのは危険です!

この曲の終わりのほうを見てみましょう。

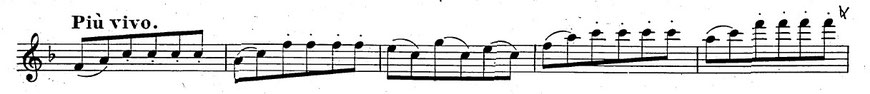

このPiù vivoとは「よりいっそう速く」という意味です。

もし確認せずにギリギリ演奏できる速度で吹き始めてしまったら、Più vivoでテンポアップすることはほぼ不可能…。

なので、まずは曲の最も速い箇所のテンポを決めてから、逆算して冒頭のテンポを考えていきましょう。

調号はフラットが一つ。

曲全体を通してF-dur(ヘ長調)とd-moll(ニ短調)を行き来します。

最初はF-dur(ヘ長調)から始まりますが、さっそく臨時記号が登場しますね。

特に2小節目と3小節目の始めから3つの音は、刺繍音と呼ばれるものです。

まるで縫うように半音で行って戻ってくる形は、次の第4番でも出てくるので覚えておいてください♪

スラーが2つの音符にかかる部分では、2個目の音符が全て「ド」になっているのがわかります。

ということは、スラーがかかっている頭の音がメロディーラインなので、「ド」は伴奏。

全て同じ音量で演奏するとメロディーが埋もれてしまうので、 力関係が「メロディー>伴奏(ド)」になるように気をつけてみましょう。

その後、冒頭と同じメロディーに戻る過程は、強弱のつけ方を考える必要がありそうです。

allargandoは「だんだん遅く、そしてだんだん強く」という意味なので、pの直前まで音量を上げます。

そしてすぐにpになった後に、dim.=ディミヌエンド(=だんだん小さく)があるのですが、pからでは音量の差を出しにくいですよね。

そこで効果的なのが、ディミヌエンドの前の小節で、少しだけクレッシェンドで音量を上げておくこと!

実際には書かれていませんが、クレッシェンドをかけてmpくらいまで音量を上げると、自然とディミヌエンドを表現することができます。

そして計画通りにいけば、Più vivoでテンポアップできているはず!(笑)

なので、曲の終わり方を決めていきましょう。

選択肢は大きく2つあります。

- 少しリタルダンドをかけてスピードダウンする

- テンポはそのままに音量だけ落とす

どちらでも構いませんが、個人的に演奏するとしたら2.を選ぶと思います。

理由は3つ。

- 曲の終わりでテンポアップした

- リタルダンドが書かれていない

- 最後の休符にフェルマータがついていない

もしテンポを緩めて終わってほしいのであれば、余韻を残すために最後の休符にフェルマータを書くだろうなと思うので、きっとあっさり締めくくってほしいんだろうなと解釈しています。

まとめ

この曲は長めのスラーが連続しているので、音の粒がはっきりせずにモヤモヤしがちです。

スラーをとってタンギングで練習したり、指をいつもより繊細に素早く動かしたりすると、音がクリアに聴こえてくると思います。

フルートの可憐さや軽やかさが表現できる曲ですので、ぜひ楽しんで取り組んでみてください♪

コメントをお書きください