楽器を演奏するために、まず覚えるのは指使いですよね。

演奏する曲のレベルが上がってくると、必然的に増えてくる高音域。

ただでさえ音を出すのが難しいのに、指使いまでもが複雑に…。

2オクターブ目までは順番に指を離せばよかったのになぜ?と思うかもしれませんが、法則はちゃんとあるんです!

とその前に、基礎知識として1オクターブ目と2オクターブ目の運指の仕組みを見ていきましょう♪

フルートの運指ってどうなってる?

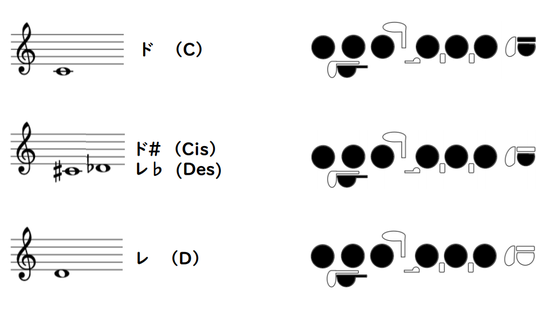

まずは簡単なところで、1オクターブ目から見ていきましょう。

最低音は全てのキイでトーンホールが塞がれていて、半音上がるごとに端っこのキイを一つ離していくことになります。

それではDis・Es(レのシャープ・ミのフラット)はどうでしょうか。

右手の小指を押さえることになっています。

このキイはクローズド・キイといって、押したら開くタイプなので、変わらず端っこから順番にトーンホールは開けられていることが分かりますね。

さて、次はGis・As(ソのシャープ・ラのフラット)を見てみましょう。

こちらも同じくクローズド・キイである左手小指のキイを押します。

(ちなみにこの押す部分はG#(ジーシャープ)レバーといいます。)

楽器の裏側にあるキイが開くので、ここも変わらずトーンホールが順番に開くようになっていますね。

そしてこのキイ、実は双子なんです。

写真を見てわかる通り、二つのキイがまっすぐ並ぶようについています。

現在使われているフルートが開発された当初は、裏のキイはなく、表のキイは開いているオープンキイが採用されていました。

しかし、G#レバーを操作するのは、多くの人にとって動かしにくい左手の小指。

そのため、左手の小指を動かす回数が減るクローズドG#が開発され、その操作性の高さから広く普及しました。

左手親指のキイの位置って見たことある?

次に注目したいのがC(ド)の指使い。

親指を離す指使いですが、そもそもキイがどこについているのか気にしたことはありますか?

写真のように楽器の裏についているキイですが、表の二つのキイの間にあることが分かりますね。

よってここもキイが順番に開いていくというわけです。

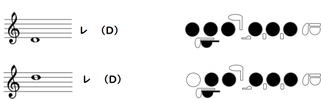

しかし、2オクターブ目のD(レ)から、少し違いが現れます。

フルートにはトリルキイと呼ばれる小さいキイが一番上に二つ付いています。

基本的にトリルや高音域の指使いで使うものですが、これまでの法則通り、一つずつ開けていけば2オクターブ目のD (レ)やDis・Es(レのシャープ・ミのフラット)も出せます。

しかし、吹いてみると分かるのですが、かなり不安定で頼りない音なんです。

なので、2オクターブ目は1オクターブ目と同じ指使いで息を勢いよく吹き込むことで倍音を鳴らすことになっています。

2オクターブ目のD (レ)やDis・Es(レのシャープ・ミのフラット)で人差し指を離すのは、その倍音を出しやすくするため。

ふさいだままでも音は出ますが、少しざらっとしていて他の音と差が生まれてしまいます。

特にD(レ)はふさいだままだと、きれいな音が出ません。

一方でDis・Es(レのシャープ・ミのフラット)は少し力が抜けるというか、浮くような感じになりやすいので、音をまとめるように心がけてみてください。

次回は3オクターブ目!

指使いって、楽器を始めてすぐに覚えるものなのだからこそ、深く考える機会があまりないんですよね。

「こういうものだから」で終わらせることもできるのですが、法則が分かるとちょっと面白くありませんか?

次回はより指使いが複雑な3オクターブ目を解説したいと思います。

コラムを読む前に、運指表を見たり楽器を持って指の動きを見たりして、法則を見つけてみるのも楽しいかも…?

コメントをお書きください

窪田真奈美 (火曜日, 08 8月 2023 16:55)

とてもわかりやすいです!続きが気になります。