ピアノならバイエル、金管楽器ならアーバンのように、各楽器には誰もが知る定番の教則本があります。

フルート界では、フランス人フルート奏者のアンリ・アルテが書いた「フルート教則本」が広く知られています。

第1巻に取り組んでいる初心者さんが多いかと思いますが、どういうふうに進めてますか?

もちろん最初から順番に練習していってもいいのですが、私のレッスンではちょっと違った使い方をしています。

今回はその理由と方法を、実際のレッスン内容を交えながらご紹介していこうと思います。

教則本の使い方は1つじゃない

基本的に教則本は、執筆者の経験にもとづいて「多くの人」が上達できる方法や順番で執筆されています。

そのため、自分にとってベストなものとは分かりません。

教則本に沿って進めることはベターな道ですが、せっかく私のレッスンに来ていただいてるのならベストな道を見つけてあげたい。

そんな思いから、生徒さんの得意なこととそうでないこと、癖などの特徴をふまえて、どうやって進めていくかをご提案しています。

具体的な理由や考え方が分かると納得していただけると思うので、実際に行ったレッスンを紹介&解説していきます!

今回使う楽譜

アルテの教則本は、日本では複数の出版社から発売されています。

版によって書かれている解説や内容が変わるのですが、今回は日本フルートクラブ出版社のものを使います。

ちなみに、アルテと呼ばれたりアルテスと呼ばれたりしますが、どちらも同じものです。

著者名の「Altès」をフランス語的に読めばアルテ、英語的に読めばアルテスとなるので、ここではアルテに統一させていただきますね。

フルート未経験者さんへのご提案

このレッスンを受講された生徒さんのプロフィールはこんな感じです。

- 吹奏楽部出身だけど、フルートは未経験

- 複数の教則本の中からアルテを選択

- 独学で始めたものの、うまく音が出なかったためレッスンを受講

- 普段はお仕事をされていて、休みの日に少し練習ができる

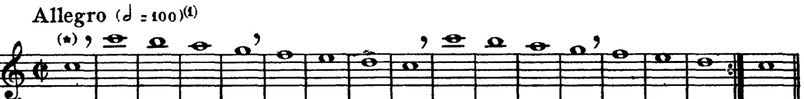

ひとまず第1課の1番、2番、3番と順番に進めていったところ、2オクターブ目の「ラ」より上の音が、上手く当たらないことが分かりました。

3番でいえばこの辺りですね。

音を出す感覚がつかめれば自然と安定してくる音域なので、当たりにくいこと自体は大きな問題ではありません。

しかし、次の4番を見てみると…

いや、冒頭からオクターブの跳躍ってレベル高すぎない!?ってなりませんか(笑)

しかもドからドって荒療治!!(笑)

もちろん生徒さんによっては、そのまま4番に進んだほうがいい方もいます。

ただ、今回の場合は未経験者さんでアンブシュアもまだ安定していなかったので、このまま進めるのは得策ではないと判断しました。

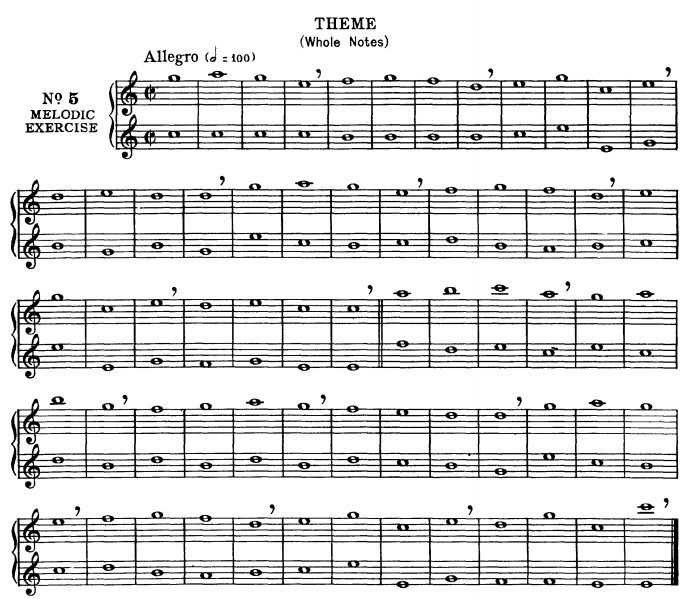

そのため、4番は一度飛ばして5番へ進むことに。

おそらく、5番の最後にオクターブの跳躍があるので、4番は前練習として書かれたのだと思います。

しかし、いきなり吹くのとメロディーの流れの力を借りて吹くのでは、その吹きやすさは段違い。

もし4番に進んだとしたら、

- 吹き始めからいきなり上手く音が鳴らなくてテンションが下がる

- 最初が吹けないと先に進めないため、何度も練習するうちに変な癖がつく

- 「オクターブの跳躍は難しい」という先入観が強くなる

などなど、悪循環に陥る未来が見えてきたので、潔くスキップしました。

じゃあ4番はやらないの?

ここまで言うと、4番が悪い練習のように思えてくるかもしれませんが、そうではありません。

第2課に入ると、こんな練習曲が出てきます。

なんとこちらは初っ端から3オクターブ目のド!

こんなの吹けるのかな?って思ったときに登場させたいのが、第1課の4番です。

5番のバリエーションまで練習していくと、少しずつアンブシュアなどが安定してきます。

そのタイミングで4番に取り組めば、2オクターブ目のドと3オクターブのドを吹き分けられるようになり、第2課の2番にも取り組みやすくなるというわけです。

とはいえ、大変な音域であることには変わりないので、第2課も飛ばして第3課に進んじゃうのもアリですよ♪

できそうなものから、できるだけやっていく

まじめな方ほど、最初から順番に一つひとつクリアしていきたくなるかと思います。

その気持ちはとっても分かるので、順番を変えることはあくまでもご提案の一つに過ぎません。

しかし、音楽や演奏することを楽しみにきているのに、今の自分にとって取り組みにくい課題のせいで楽しめなくなるのは本末転倒だなと思うんです。

だからこそプロである私が見て、確実にレベルアップできて、かつ楽しめる道順をお伝えできるように、丁寧なレッスンを心がけています。

独学でフルートを吹いている方も、楽しくなくなるくらいなら苦手なものは後回しにすることも、方法の一つとして持っておいてはいかがでしょうか?

コメントをお書きください